Vor- und Nachbereitung

Kompetentes Dolmetschen erfordert die eingehende inhaltliche und fachsprachliche Vorbereitung auf jeden Dolmetscheinsatz.

Für die professionelle Vorbereitung eines Dolmetschtermins sind die folgenden Informationen von wesentlicher Bedeutung und müssen vom Auftraggeber vorab zur Verfügung gestellt werden:

- Gegenstand / genaues Thema

- Ablauf

- beteiligte Personen / Institutionen

- Zweck

- Kontext

- relevante Unterlagen

Auf dieser Grundlage kann sich der/die Dolmetscher:in in auf die Situation vorbereiten, in die Thematik einarbeiten und sich die für den Einsatz relevante Fachterminologie aneignen. Anhand der oben genannten Informationen sowie durch zusätzliche Recherchen im Internet, in der Fachliteratur etc. entwickelt der/die Dolmetscher:in ein Glossar.

Der Erstellung von Glossaren kommt vor allem bei seltenen Sprachen eine spezielle Bedeutung zu und dort, wo aufgrund großer Unterschiede zwischen den betreffenden Ländern – u.a. im Hinblick auf die staatlichen Institutionen, Religion, Kultur und Lebenswirklichkeit der Menschen – genaue begriffliche Entsprechungen bislang fehlen.

Auftraggeber können bei der Erstellung von Glossaren selbst unterstützend mitwirken und den beauftragten Dolmetscher:innen bereits vorhandene Terminologielisten zur Verfügung stellen, um Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Die Glossare dienen als wichtige Referenz beim Dolmetschen und werden im Zuge der Nachbereitung durch weitere Begriffe, die vom/von der Dolmetscher:in zum Beispiel während des Einsatzes als relevant notiert wurden, ergänzt. Die so erarbeiteten Glossare werden vom/von der Dolmetscher:in für künftige Einsätze vorgehalten und jeweils aktualisiert.

Da professionelle Dolmetscher:innen in sehr unterschiedlichen Kontexten und Fachgebieten zum Einsatz kommen, eignen sie sich auf diese Weise die Fähigkeit an, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten, und bilden sich kontinuierlich weiter.

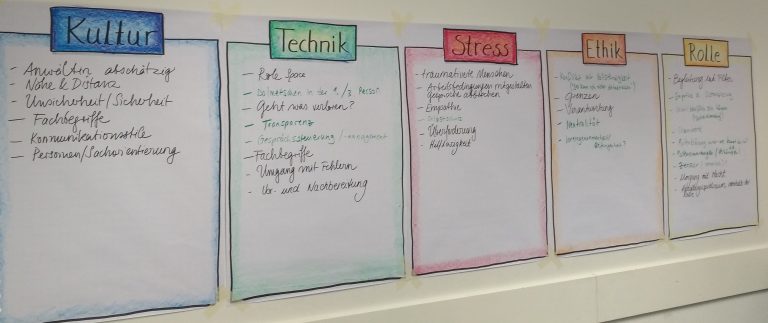

Dolmetsch-techniken

Dolmetschen erfordert neben der sprachlichen Kompetenz weitere Fähigkeiten und spezielle Techniken.

Während beim Simultandolmetschen das gesprochene Wort nahezu gleichzeitig von einer Sprache in die andere übertragen wird, wird beim Konsekutiv- und Gesprächsdolmetschen das Gesagte abschnittsweise gedolmetscht.

Hohe Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit und ein gutes Gedächtnis bilden die Grundlage für eine präzise Wiedergabe des Gesagten. Je nach Situation können die Redeabschnitte unterschiedlich lang sein. Dabei macht sich der/die Dolmetscher:in Notizen, wobei insbesondere Personen- und Ortsnamen sowie Zahlen festgehalten werden. Es wird weder stenografiert noch wörtlich mitnotiert. Durch aufmerksames Zuhören wird der Sinn erfasst, Schlüsselwörter nach einer speziellen Notizentechnik notiert und anschließend in der vorgetragenen Abfolge in die jeweils andere Sprache übertragen. Hierbei kann sich der/die Dolmetscher:in dann auf seine/ihre Notizen stützen. Mit konkreten Übungen können die Notizentechnik, die kognitiven Fähigkeiten und die Gedächtnisleistung verbessert werden.

Der/die Dolmetscher:in muss in der Gesprächssituation dafür Sorge tragen, dass die Voraussetzungen für eine adäquate Verdolmetschung gegeben sind. Hierzu kann er/sie gesprächslenkend eingreifen. Dies kann beispielsweise notwendig sein, wenn die Gesprächseinheiten zu lang sind, wenn zu leise gesprochen wird, externe Störfaktoren das Gespräch beeinflussen oder im Falle von Rückfragen bei Verständnisproblemen.

Rollen-verständnis

In einem Gespräch tauschen sich zwei oder mehr Personen zu einem Thema aus. Wenn diese Personen allerdings nicht dieselbe Sprache sprechen, kommt ihnen jemand zur Hilfe: der/die Dolmetscher:in. Diese Person bringt sich jedoch nicht mit ihrer eigenen Meinung, Ansichten und Fragen in das Gespräch ein. Vielmehr hilft er/sie den Gesprächspartner:innen, über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg miteinander zu kommunizieren. Damit diese Kommunikation reibungslos funktioniert, muss der/die Dolmetscher:in seine Rolle kennen und in dieser Rolle bleiben. Die Dolmetscher:innenrolle wird vom Zweck dieser Tätigkeit und den berufsethischen Grundsätzen für Dolmetscher geprägt und bestimmt das konkrete Verhalten des Dolmetschers in einer Dolmetschsituation. Er/sie sollte beispielsweise:

- alles, was gesagt wird, vollständig und präzise dolmetschen

- beiden Gesprächsparteien mit demselben Respekt begegnen

- für keine Seite Partei ergreifen

- nicht als Anwalt/Anwältin, Tröster:in oder Helfer:in einer Partei auftreten

- Verschwiegenheit wahren und persönliche Daten und Gesprächsinhalte nicht weitergeben

Es ist allerdings auch wichtig, dass die anderen Gesprächsteilnehmer:innen die Rolle des Dolmetschers / der Dolmetscherin kennen bzw. darauf hingewiesen werden.

In der Berliner Initiative für gutes Dolmetschen möchten wir ein Bewusstsein für die Rolle von Dolmetscher:innen schaffen, sodass gedolmetschte Gespräche genauso gut funktionieren wie Gespräche, die in einer einzigen Sprache geführt werden.

Interkulturelle Kompetenz

Kommunikation und Kultur sind aufs engste miteinander verbunden. Das Aufeinandertreffen zwei verschiedener Kulturen in einer Gesprächssituation kann daher zu interkulturellen Verständigungsschwierigkeiten führen.

Dolmetschen heißt, die Verständigung zwischen Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, zu ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um das korrekte und möglichst präzise Übertragen von einzelnen Wörtern, sondern von Sinnzusammenhängen, die auch mit dem jeweiligen Kontext der Dolmetschsituation zusammenhängen. Sprache und sprachliches Verhalten sind jedoch immer auch von kulturellen Hintergründen sowie der kulturellen Prägung der Sprecher abhängig. Kultur ist also integraler Bestandteil der Kommunikationssituation.

Dolmetschen heißt deswegen nicht nur zwischen Sprachen, sondern auch zwischen verschiedenen Kulturen zu vermitteln. Dies setzt zum Gelingen der Kommunikation jedoch voraus, dass der/die Dolmetscher:in nicht nur beide Sprachen in ausreichendem Maße beherrscht, sondern auch mit beiden Kulturen vertraut ist. Das ist wichtig, um das Gesagte in seinem Sinn zu erschließen und zu verstehen und dann möglichst gleichwertig in die Zielsprache zu übersetzen. Dabei spielen z. B. auch Mimik und Gestik, die ebenfalls kulturell geprägt sind, eine wichtige Rolle. Kulturelle Kenntnisse helfen, non-verbale Ausdrucksweisen zu verstehen und eventuell kulturell bedingte Kommunikationsprobleme zu erkennen.

Aus diesen Gründen ist es unabdingbar, dass alle Dolmetscher:innen ein Bewusstsein für kulturelle Prägungen – auch die eigene – und ihre Einflüsse auf ein Gespräch entwickeln. Dolmetscher:innen, die keine entsprechende Ausbildung und Vorbereitung auf den Beruf durchlaufen konnten, sollten im Rahmen einer grundlegenden Einführung in die wichtigsten Aspekte des Berufs unbedingt dafür sensibilisiert werden sowie eine Einführung in wichtige Kulturdimensionen bekommen.

Im Übrigen kann eine solche Basis-Sensibilisierung für alle, die mit interkulturellen Gesprächssituationen zu tun haben, hilfreich sein.

Sprach-kompetenz

Zum Dolmetschen reicht es nicht aus, zwei Sprachen zu sprechen. Vielmehr brauchen Dolmetscher:innen ein hohes Maß an Sprachkompetenz in beiden Sprachen.

Sprachkompetenz im Allgemeinen umfasst: Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen bzw. Gebärden und Schreiben. Es gibt unterschiedliche Niveaus in der Sprachkompetenz. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen definiert sechs Kompetenzstufen.

Doch was ist Sprachkompetenz beim Dolmetschen?

Dolmetscher:innen sollten Grammatik, Wortschatz, Stilebene und Sprachregister in beiden Sprachen so gut beherrschen und kulturell bedingte Konnotationen erkennen, dass sie in der Lage sind, auch komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen und sinngetreu in die andere Sprache zu übertragen.

Stress-management

Beim Dolmetschen findet permanent das zeitgleiche Wahrnehmen, Verarbeiten und Produzieren von Sprache statt. Die dolmetschende Person muss daher über eine längere Zeit hoch konzentriert und durchgängig aufmerksam sein, um selbst das kleinste Detail einer Aussage zu verstehen und adäquat übertragen zu können.

Es kommen noch weitere Aspekte hinzu, die in der Psychologie allgemeinhin als Stress auslösend gelten:

- hoher zeitlicher Druck

- permanenter Informationsfluss

- keine persönliche Einflussnahme auf den Inhalt

- keine genaue Vorhersehbarkeit des Verlaufs

- stete Gefahr Fehler zu produzieren, die im Nachhinein kaum korrigiert werden können

Stress muss nicht automatisch negativ sein. Er kann dabei helfen, sich besser zu konzentrieren, aufmerksam zu bleiben und man bekommt das Gefühl, die Arbeit geht leicht von der Hand. Allerdings weiß man als dolmetschende Person nie genau, was als Nächstes kommt. Daher kann nicht nur die körperliche und mentale Anstrengung beim Dolmetschen Stress hervorrufen, sondern auch der psychische Aspekt. Insbesondere Letzterer kann sich negativ auf die Dolmetschsituation auswirken, da er mental blockierend wirkt. Dies führt wiederum dazu, dass die eigenen berufspraktischen Fertigkeiten nicht richtig abgerufen werden können und es infolgedessen zu einer unzureichenden Dolmetschleistung kommt.

Dolmetscher:innen benötigen daher für ihre Arbeit nicht nur eine schnelle Auffassungsgabe, eine hohe Konzentrationsfähigkeit, umfassende Sprachkompetenz in beiden Sprachen und situationsbezogenes terminologisches Wissen, sondern auch die Fähigkeit, sich in die Lage anderer Menschen hineinzuversetzen und sich, wenn nötig, innerlich professionell von ihnen abgrenzen zu können.

Um diesen ständigen Balanceakt zwischen Nähe und Distanz – insbesondere beim Community Interpreting – zu meistern, kann theoretisches Wissen sowie der praktische Austausch mit Kolleg:innen helfen, Strategien zu entwickeln, mit denen man langfristig psychisch gesund als Dolmetscher:in arbeiten kann.

Ethik

Das Miteinander in Gemeinschaften unterliegt einer Vielzahl von Regeln, Handlungsgeboten und -verboten. Ziel dieser ethischen Regelsysteme ist es, die Interessen der Personen zu schützen, die vom Handeln der anderen betroffen sind, um das Zusammenleben zu ermöglichen.

Für den Berufsstand der Dolmetscher:innen haben Berufsverbände in vielen Ländern ethische Prinzipien für Dolmetscher:innen zusammengetragen. Unter Berufsethik versteht man zentrale Werte, die die Haltung der Dolmetscher:innen prägen, ihr Handeln lenken und die Grundlage für ihre Entscheidungen bilden. Diese Werte sollten die Haltung der Dolmetscher:innen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit bestimmen. Sie ermöglichen das professionelle Verhalten der Dolmetscher:innen gegenüber Kund:innen und die kollegiale Zusammenarbeit der Dolmetscher:innen untereinander.

Ethische Prinzipien für gute Dolmetschung dienen dazu

- die Interessen der Kund:innen zu schützen, die auf die Expertise der Dolmetscher:innen angewiesen sind, diese aber nicht selbst beurteilen können;

- die Qualität der Verdolmetschung und der Arbeitsbedingungen zu sichern;

- die Zusammenarbeit im Sinne der Kollegialität zu gewährleisten und die Interessen der Mitglieder der Berufsgruppe sowie die Berufs- und Standesehre zu wahren;

- die Professionalisierung von Dolmetscher:innen zu fördern.

Diejenigen, die gegen berufsethische Regeln verstoßen, schaden nicht nur dem eigenen Ansehen, sondern dem ganzen Berufsstand. Jede:r, der/die als Dolmetscher:in arbeitet, trägt damit eine Verantwortung gegenüber dem Berufsstand.

Ethische Prinzipien, die in Berufskodizes verankert sind, bieten eine wichtige Orientierungshilfe in schwierigen Dolmetsch-Situationen. Eine aktive Auseinandersetzung mit diesen ethischen Prinzipien ist grundlegend für das Verständnis von Dolmetschern für ihre eigene Rolle.

Auch wenn sogenannte Laiendolmetscher:innen häufig nicht als Angehörige des Berufsstandes betrachtet werden, plädieren wir dafür, ihre Tätigkeit als nichts anderes als Dolmetschen zu sehen und ihnen ethische Orientierungshilfen zu geben, die sie auf dem Weg zur Professionalisierung unterstützen und einen Aufstieg in den Berufsstand ermöglichen.

Berufskodizes für das Übersetzen und Dolmetschen sind recht unterschiedlich gestaltet und enthalten unterschiedliche Normen. Die von der Berliner Initiative erarbeiteten und vertretenen Werte für das Dolmetschen lauten:

Integrität, Verschwiegenheit, Neutralität (Unparteilichkeit und Allparteilichkeit), Präzision, Vollständigkeit, Transparenz, Authentizität und Professionalität.